例えば、ワークフローを検討する際には、現行の業務フローをベースに考えるのが一般的ですが、そのフローが本当に最適かどうかを見直すことも非常に重要です。

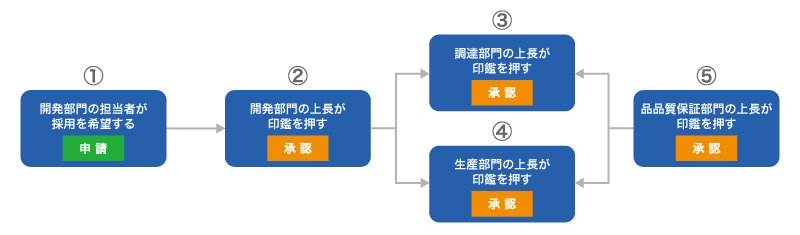

新規原料登録のワークフローを例にあげると、

という上記の図の流れが一般的ではないでしょうか。この流れをそのままシステム化すると、1つの申請画面と4つの承認画面が必要となり、4部門による承認フローが構築されます。

しかし、実際には①が申請、②が承認、③④が並行して承認、両方の承認を確認して⑤が最終承認する流れとなります。このようなフローの場合、印鑑を除くと入力は①のみとなり、他は承認するだけです。①で申請②③④は書名、⑤は承認とすることで、1つの申請画面と1つの承認画面で実現可能です。

さらに、現場では「調達部は内容を確認していない」「品質保証部が差し戻すことがある」といった実態もあるため、運用と承認フローが一致していないケースも多く見受けられます。MerQuriusを活用した新規原料登録では、まず現場の実情に即したフローの見直しから始めることが重要です。(例えば、調達部の承認を省略するという合意形成など)。

ワークフローは業務を支援するためのツールであり、MerQuriusのワークフローを活用する最大のメリットは、「いつ」「誰が」承認したかという履歴が確実に残る点にあります。

一方で、履歴を残す必要のない連絡(例:登録完了の通知など)については、メールなど他の手段を活用する方が効率的です。また、ワークフローや権限設計は各社の運用に大きく関わるため、導入時にカスタマイズが必要と感じることもあるかもしれませんが、導入初期は画面や帳票と同様に、標準で用意されているものを活用することをおすすめします。

- ワークフローや権限を細かく設定すると、その分だけ画面やタブが増えます。

- アレルゲンなどの品質情報は毎年のように変更があるため、その際のメンテナンスがとても大変になります。

一般的に、1つの部署には担当者・課長・部長といった3階層がありますが、MerQurius上では、1部署につき1つ、もしくは多くても2つの権限で運用することで、カスタマイズを抑えることが可能です。

権限によって閲覧可能な情報を制限したり、入力画面を分けたりすることは可能ですが、その分管理が複雑になります。また、組織再編などが発生した際の対応負荷も大きくなるため、権限設定は必要最小限にとどめることを推奨します。