体制の構築は非常に重要なポイントです。MerQuriusの導入目的によって、体制は決まってくるものだと考えています。MerQuriusのブランドサイトには、さまざまな企業の導入事例が紹介されていますが、運用がうまくいっている企業には共通点があります。それは、導入目的とその前提条件を事前に明確にし、関係者間でしっかりと合意を得ていることです。

MerQuriusの最大の特徴は、品質情報を管理することであり、原料・商品の品質情報を管理し、ミスなく確実に登録できる点にあります。この辺りの業務を現状どのような組織が、どのように関与して行われているのか。そして、原料、商品の情報が一元管理された結果、規格書作成など、どんな業務に活用するかによって体制が決まります。

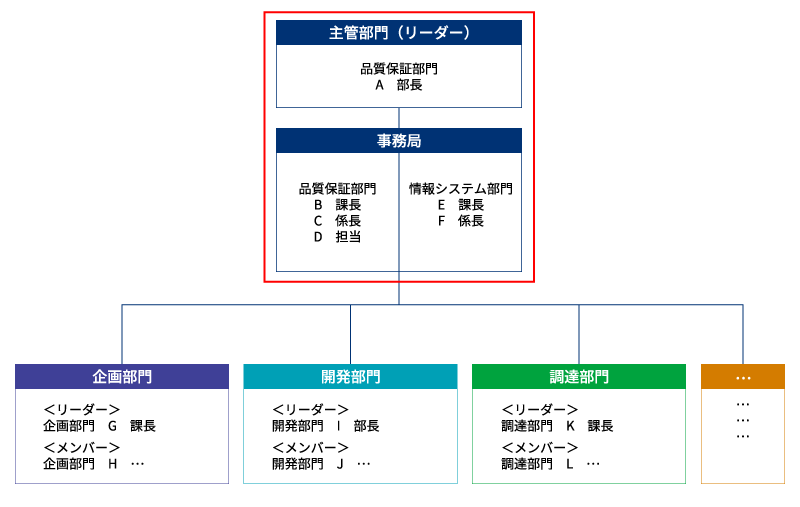

品質情報の管理することを考えると、その中身に詳しい組織がリーダーとなり、企画・開発・調達などの関連部署を巻き込んでいく体制を構築することが、スムーズな運用につながると考えています。